В настоящее время неразрушающие методы широко используются для контроля и обеспечения качественного технологического процесса в целом ряде отраслей народного хозяйства: металлургии, машиностроении, химической промышленности и т.п. В сочетании с быстродействующими вычислительными устройствами применение неразрушающих методов дает возможность перейти к полной автоматизации производства с обеспечением необходимого соблюдения качества продукции.

В строительном деле неразрушающие методы применяются главным образом для контроля сварных металлоконструкций, при изготовлении железобетонных деталей и элементов и т. д. Неразрушающие методы контроля применяются и при освидетельствовании сооружений. Они являются весьма перспективными для контроля на поточных линиях на заводах строительных конструкций (в первую очередь железобетонных) не только для выявления уже допущенных дефектов и отступления от требований ТУ, но и прежде всего, для предупреждения самой возможности таких нарушений.

По физическим принципам неразрушающих исследований различают следующие основные методы:

1) при помощи проникающих сред (жидких, газообразных и др.)

2) механические методы испытаний;

3) акустические (ультразвуковые и более низких частот);

4) магнитные, электромагнитные и электрические;

5) при помощи ионизирующих излучений (рентгеновские, радиоизотопные);

6) радиодефектоскопия и инфракрасная дефектоскопия.

Методы проникающих сред

В резервуарах, газгольдерах, трубопроводах и других аналогичных конструкциях, требующих обеспечения не только прочности, но и плотно сти соединений, контроль осуществляют с помощью проникающих сред. Кроме применявшихся ранее испытаний водой и керосином, в настоящее время разработаны и другие приемы.

Испытания водой. Проверяемые емкости заполняются водой до отметки обычно несколько выше эксплуатационной. В закрытых сосудах давление жидкости повышается дополнительным нагнетанием воды или воздуха.

Гидростатическим давлением проверяются как плотность, так и прочность соединений и всего сооружения в целом. Контроль швов и соединений заливкой воды совмещается, таким образом, со статическим испытанием исследуемой емкости.

Отдельные швы металлоконструкций могут проверяться сильной струей воды из брандспойта, направленной под давлением примерно 1 атм нормально к поверхности шва. При наличии дефектов вода просачивается сквозь неплотности проверяемого соединения.

Проба керосином. Благодаря своей малой вязкости и незначительному, но сравнению с водой, поверхностному натяжению керосин легко проникает через самые малые поры и выступает на противоположной поверхности. При опробовании поверхность шва с одной стороны обильно смачивается или опрыскивается керосином. Для облегчения наблюдений шов заранее подбеливается водным раствором мела. На этом подсохшем светлом фоне отчетливо выявляются затем ржавые пятна и полосы, возникающие при просачивании керосина.

Проба сжатым воздухом. При наиболее простом применении данного метода проверяемые швы обмазываются мыльной водой. С другой стороны шов обдувается сжатым воздухом, подаваемым из шланга под давлением порядка 4 атм нормально к исследуемому шву. В замкнутые емкости сжатый воздух подается внутрь их объема. Признаком дефектности шва служит появление мыльных пузырей на обмазке.

Более совершенным является применение ультразвуковых «течеискателей», принцип работы которых основан на регистрации ультразвуковых колебаний, возникающих в местах нарушения сплошности, под действием вытекающей здесь под давлением струн газа (воздуха). С помощью течеискателей можно выявлять неплотности размером до 0,1мм при избыточном давлении порядка 0,4 атм. Место нахождения дефекта определяется с точностью до 1,5…2см.

Проба вакуумом. Проверка вакуумом требует доступа к конструкции лишь с одной ее стороны, что является существенным преимуществом данного метода.

К шву приставляется металлическая кассета в виде плоской коробки без дна с прозрачным верхом, через который виден проверяемый шов. Вакуум-насосом со шлангом, присоединенным к кассете, в которой создается небольшое разрежение, внешним воздушным давлением стенки кассеты, снабженные по их нижнему периметру мягкой резиновой прокладкой. прижимаются при этом к конструкции. Исследуемый шов предварительно должен быть смочен мыльным раствором. В местах нарушений плотности шва воздух, проникая сквозь эти неплотности, образует в мыльной пене отчетливо видные стойкие пузыри.

При сварке сосудов высокого давления и других особо ответственных, требующих полной герметичности, конструкций для увеличения надежности контроля применяется проверка плотности соединений химическими реагентами, например, воздушно-аммиачной смесью или другими газообразными соединениями, обладающими высокой проникающей способностью. Химические методы проверки плотности соединений обладают большой чувствительностью и дают возможность очень четко определять места нахождения дефектов, чем и обусловливается в наиболее серьезных случаях целесообразность применения этих более сложных приемов.

Механические методы испытаний

Рассматриваемые методы привнесены в область строительства из металловедения. Как известно, при испытаниях металла широко применяются так называемые «пробы на твердость». К ним относятся испытания путем вдавливания в поверхность металла стального шарика или алмаза (по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и т.д.), измерения по упругому отскоку падающего шарика (испытания по Шору) и др.

Благодаря своей простоте, удобству и возможности быстрой проверки состояния материала в целом ряде точек на поверхности конструкций эти косвенные методы нашли применение и при освидетельствовании сооружений. Полученные при этом данные переводятся в прочностные характеристики исследуемого материала по эмпирическим формулам или с применением соответствующих графиков и таблиц.

Следует при этом иметь в виду, что само понятие «твердость» не является столь же определенным физическим критерием сопротивления материала силовым воздействиям как прочность, деформативность. В зависимости от вида испытания на твердость выявляются различные факторы: в методе отскока (по Шору) - способность к упругой работе при наличии поглощения части энергии деформирования; при вдавливании шарика по Бринеллю - пластические свойства на уровне предела текучести; при вдавливании алмаза - сопротивление значительному деформированию (на уровне предела прочности).

Оценка прочности металла

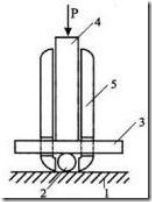

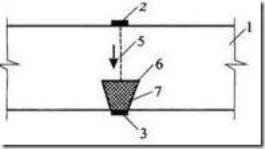

Наибольшее применение в строительной практике для оценки прочности металла имеет прибор Польди (рис.1) ударного действия.

Наконечником прибора является шарик 2 диаметром 10 мм из твердой закаленной стали, дающий при ударе отпечаток одновременно на исследуемом металле 1 и на стальном эталонном бруске 3, твердость которого HB эт должна быть заранее определена. Для получения отпечатков ударяют молотком по верхнему торцу стержня 4.

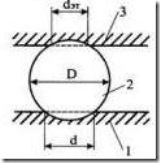

Твердость НВ исследуемого металла испытываемой конструкции определится из соотношения

НВ= HB эт ∙

где D - диаметр стального шарика 2 (рис.2);

d - диаметр отпечатка на поверхности исследуемого материала;

d эт - то же. на эталонном бруске.

Рис. 1. Схема прибора Польди:

1 - исследуемый материал;

2-стальной шарик;

3- эталонный брусок;

4- ударный стержень;

5- обойма прибор

Рис.2. Отпечатки, получаемые с помощью прибора Польди:

1 - исследуемый материал;

2-стальной шарик;

3 - эталонный брусок

Нахождение НВ и определение прочности и марки металла производятся с помощью соответствующих таблиц. Для термически обработанных легированных сталей вводится поправочный коэффициент.

С помощью прибора Польди можно получать, однако, лишь ориентировочные характеристики. Но и с учетом этого применение прибора практически полезно, в особенности в следующих случаях:

- для ускоренной проверки однородности материала в различных элементах освидетельствуемых конструкций;

- при отбраковке (проверке марок металла) поступающих заготовок.

Оценка прочности бетона

При косвенной оценке прочности бетона по твердостным характеристикам его поверхностного слоя приходится учитывать следующие факторы, усложняющие эту оценку:

1) большой разброс результатов испытаний на «твердость», обусловленный неоднородностью структуры бетона. Для получения надежных данных необходимо увеличить число проверяемых на поверхности точек и статистически обработать результаты испытаний;

2) возможная карбонизация поверхностного слоя, повышающая показатели твердости, а также увлажнение поверхности, снижающее эти показатели;

3) возможность расхождения прочностных характеристик на поверхности и в глубине массивных блоков. Это может быть проверено, например, контрольным бурением с выемкой образцов с разной глубины, а также применением рассматриваемых далее неразрушающих способов.

Необходимость в простых, доступных для массового применения способов оценки качества бетона настолько настоятельна, что, несмотря на указанные затруднения, для суждения о прочности бетона по механическим характеристикам его поверхностного слоя предложен целый ряд приборов и приспособлений. Краткий обзор практически наиболее оправдавших себя и методически интересных приемов приводится ниже.

Оценка прочности бетона с помощью молотка КМ.Кашкарова.

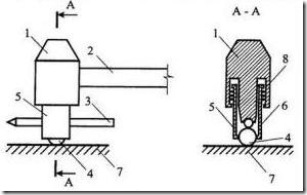

Эталонный молоток К.П. Кашкарова схематически показан на рис. 3. Принцип его действия аналогичен рассмотренному выше прибору Польди с той разницей, что удар наносится взмахом самого эталонного молотка.

Рис. 3. Схема молотка К. П. Кашкарова:

1 - головка; 2 - рукоятка; 3 - эталонный стержень; 4 - стальной шарик; 5 - стакан; 6 - торец стержня 3; 7 - испытуемый материал; 8 - пружина

При ударе боек (стальной шарик диаметром S мм) оставляет на поверхности исследуемого бетона вмятину диаметром d б, а на эталонном стержне (круглого сечения из Ст. 3 диаметром 10 мм) - отпечаток диаметром d эт. Для десяти ударов, нанесенных по проверяемому элементу с уда ленными штукатурными и окрасочными слоями, определяется усредненное отношение d б /d эт; прочность бетона оценивается по корреляционной зависимости между d б /d эт и пределом прочности бетона на сжатие, устанавливаемой экспериментально. При этом должны учитываться конкретные условия изготовления конструкции и твердения бетона, сроки испытаний, шероховатость, влажность и другие особенности состояния поверхности конструкции. Для эксплуатируемых сооружений указанная зависимость должка быть уточнена на образцах, выбуренных из соответствующих элементов.

Эталонный молоток рекомендуется для разных операций: оценок отпускной прочности бетонных изделий на заводах железобетонных конструкций, прочности бетона при передаче напряжения от арматуры на бетон в предварительно напряженных железобетонных конструкциях, коэффициента изменчивости прочности бетона в изделиях и конструкциях (что особенно существенно при освидетельствованиях сооружений) и т. д.

Одним из наиболее простых приспособлений для сравнительной оценки прочности бетона является молоток И. Л. Физделя. Ударная часть этого стального молотка весом 250 г заканчивается шариком из твердой стали, легко вращающимся в гнезде. По диаметру отпечатков, полученных при ударе, определяют прочность бетона по эмпирическому графику. Результаты, несмотря на их ориентировочность, все же полезны в производственных условиях. Пользование молотком при некотором навыке не вызывает затруднений.

Оценка прочности бетона склерометром. Приборы этого типа применяются главным образом за рубежом. Из их числа наиболее известен прибор Шмидта (Швейцария).

В этих приборах, так же как в ударнике Шора для металла, о характеристиках материала судят по величине отскока стального бойка. Отскок фиксируется указателем на шкале. Удар наносится не непосредственно по исследуемой поверхности бетона, а воспринимается наконечником прибора, прижатого к конструкции. Этот промежуточный стальной элемент необходим, поскольку величина отскока при резкой разнице модулей упругости соударяемых материалов становится трудносопоставимой. Удар осуществляется спуском пружины, а не свободным падением бойка, как у Шора, что позволяет испытывать любым образом ориентированные поверхности. Прибор удобен в работе и дает довольно четкие результаты.

Оценка прочности древесины

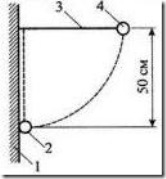

Метод ударных отпечатков (А. Х.Шевцов). О прочности древесины сулят по диаметру отпечатка (вмятины), появляющегося на гладко оструганной поверхности исследуемого элемента при падении стального шарика диаметром 25 мм с высоты 50 см со специальной подставки. Для проб на вертикальных и наклонных гранях применяется спуск горизонтально оттянутого шарика (рис.4). скрепленного с нитью длиной 50 см.

Диаметры отпечатка фиксируются с помощью белой и копировальной бумаг, помещенных на исследуемую поверхность в месте удара. Для перехода от диаметра отпечатка к прочности материала пользуются экспериментальными кривыми, построенными для разных сортов древесины. Для учета влияния влажности вводится поправочный коэффициент.

Рис.4. Испытание ударом шарика по вертикальной поверхности деревянного элемента:

1- испытуемый элемент;

2- натянутая нить;

3- стальной шарик;

4- положение того же шарика в момент удара

Акустические методы

Акустические методы основаны на возбуждении упругих механических колебаний. По параметрам этих колебаний и условиям их распространения судят о физико-механических характеристиках и состоянии исследуемого материала.

В зависимости от частоты колебаний акустические методы делятся на ультразвуковые (при частотах от 20 тыс. Гц и выше) и методы, основанные на использовании колебаний звуковой (до 20 тыс. Гц) и инфразвуковой (до 20 Гц) частот.

Ультразвуковые методы

Побуждение и прием колебаний. Для возбуждения ультразвуковых волн на поверхности исследуемого материала устанавливают преобра зователи переменного электрического тока, создающие колебания. Чаше всего применяются преобразователи, действующие по принципу пъезоэф фекта. При этом для возбуждения колебаний используется так называемый «обратный», а в преобразователях для приема колебаний - «прямой» пьезоэффекты.

Поскольку воздушные прослойки препятствуют передаче и приему ультразвуковых колебаний, между преобразователями и исследуемым материалом наносят контактирующую среду. Для металла применяют обычно минеральное масло, для бетона и других материалов с неровной поверхностью необходимы смазки более густой консистенции - солидол, технический вазелин, эпоксидные смолы и t.д.

Условия прохождения ультразвуковых волн. Ультразвуковые колебания могут быть введены в исследуемую среду узким направленным пучком - «лучом» с малым углом расхождения. Колебания частиц происходят при этом лишь в локализованном объеме материала, ограниченном контурами пучка, а исследуемый же элемент в целом остается неподвижным. Эта возможность прозвучивания материала в заданных направлениях является весьма существенной при проведении исследований.

Ультразвуковые волны, переходя из одной среды в другую, преломляются, а также отражаются от граней, разделяющих эти среды, что используется для определения их распространения при данном методе контроля. В воздушных прослойках ультразвуковые колебания затухают почти полностью, что позволяет выявлять и исследовать скрытые внутренние дефекты: трещины, расслоения, пустоты и т.д.

Различают продольные и поперечные полны. В первом случае частицы материала колеблются по направлению ультразвукового луча, а во втором - перпендикулярно к нему. Используют также поверхностные волны, как продольные, так и поперечные, распространяющиеся лишь в поверхностном слое материала и позволяющие, например в металле, обнаруживать самые мелкие поверхностные повреждения. Скорость распростра нения волн (своя для каждого из указанных видов материалов) является одним из основных показателей при оценке физико-механических характеристик и состояний бетона, древесины и других материалов с переменными плотностью и влажностью.

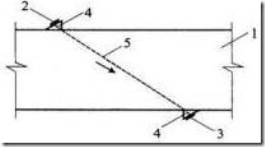

Способы прозвучивания. По направлению ультразвуковых волн различают два основных приема прозвучивания.

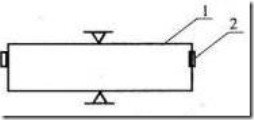

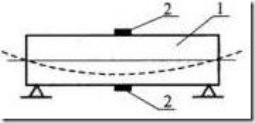

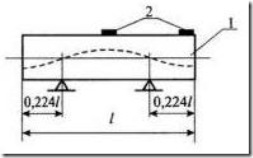

Сквозное - когда излучатель, возбуждающий колебания, и приемник, воспринимающий их, расположены с противоположных сторон исследуемого объекта (рис.1а, б). Направление ультразвукового луча по отношению к поверхности материала может при этом быть как нормальным, так и наклонным, а также с использованием отражения или «эхо-метода», когда излучатель и приемник располагаются на одной и той же стороне (рис. 1в), что особенно существенно при возможности лишь одностороннего доступа к объекту. Кроме того, эхо-метод удобен при использовании не двух, а одного приемо-передающего преобразователя, который последовательно посылает упругие волны и сам же принимает их отражения.

Рис.1. Способы прозвучивания:

а - сквозное прозвучивание нормально в поверхности элемента;

б - диагональное прозвучивание; в - эхо-метод;

1 - прозвучиваемый элемент; 2 - излучающая пьезоэлектрическая пластинка; 3 - пьезопластинка, воспринимающая колебания; 4 - призма из оргстекла; 5 - направление прозвучивания; 6 - выявляемый дефект, 7 - теневая зона

По характеру излучения необходимо различать:

1)метод непрерывного излучения с подачей к излучателю колебаний переменного тока постоянной частоты; по такому принципу были разработаны первые дефектоскопы (С.Я. Соколов, 1928г.) для выявления дефектов в материале по направлению звуковой тени (рис. 1в);

2)импульсный метод, получивший сейчас самое широкое применение как наиболее эффективный при исследованиях бетона, при дефектоскопии сварных швов металлоконструкций и др. В этом случае к преобразователю через определенные достаточно малые промежутки времени, например, 25 или 50 раз в 1 сек. подаются короткие серии («пакеты») колебаний высокой частоты.

Регистрация ультразвуковых колебании производится с помощью специальной аппаратуры. Наиболее распространенной является передача электрических колебаний от приемного преобразователя через усилитель на экран электроннолучевой трубки катодного осциллографа. С большой точностью при этом могут быть определены скорость прохождения ультразвуковых колебаний через исследуемый материал, интенсивность их затухания, а также другие показатели, используемые при оценке результатов измерений.

Область применения ультразвуковых методов

Определение динамического модули упругости. Скорость распространения упругих колебаний связана с динамическим модулем упругости Е дин и плотностью проверяемого материала соотношением

справедливым для случая продольных колебаний в стержне (одномерная задача).

Определив экспериментально скорость распространения волны колебаний в элементе, длина которого велика по сравнению с его поперечными размерами, находим. E дин = v 2 , если плотность материала известна.

В массивных и плитных конструкциях, т. е. для случаев трехмерной (пространственной) н двухмерной задач, а также для поперечных колебаний зависимость между E дин и v определяется более сложными соотношениями, в которые кроме входит также коэффициент Пуассона μ рассматриваемого материала.

Для одновременного нахождения всех трех параметров (Е дин, и μ ) необходимо сопоставление по крайней мере трех экспериментов по определению v, произведенных в разных условиях с применением продольных и поперечных колебаний и в конструкциях разной размерности - пространственных, плитных и стержневых.

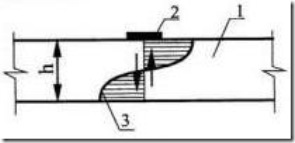

Определение толщины элемента при одностороннем доступе.

Рис. 2. Схема измерения толщины резонансным методом; 1 - исследуемая деталь; 2 - пьезоэлемент; 3 - совпадающие амплитуды прямой и обратной «стоячей» волны; h - толщина детали

В серийно выпускаемых для этой цепи толщиномерах используется непрерывное излучение продольных ультразвуковых волн регулируемой частоты. На рис. 2 показан график распространения колебаний (условно направленных не вдоль, а поперек направления луча) по толщине стенки. Дойдя до противоположной ее грани, волна отражается и идет в обратном направлении. Если проверяемый размер h точно равен длине полуволны (или кратен этой величине), а противоположная грань соприкасается с менее плотной средой, то прямые и отраженные волны совпадают. Амплитуды колебании самой пьезопластинки при этом резко возрастают (явление резонанса), что сопровождается соответствующим увеличением разности потенциалов на ее поверхностях.

Замерив соответствующую резонансную частоту f и зная скорость распространения волн по длине 2 h (суммарный ход прямого и отраженного лучей), находим проверяемую толщину по формуле:

Для стали скорость продольных ультразвуковых волн практически постоянна ( =5,7∙10 5 см/сек), что даст возможность, меняя частоту в пределах от 20 до 100 тыс. гц надежно измерять толщину стенок от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

2) длина пути АСВ немного возрастет в случае невертикальности трещины и, наоборот, может существенно уменьшиться при наличии в трещине воды, являющейся хорошим проводником ультразвуковых волн.

В от ве т с твенных случаях возможно получить данные для глубоких трещин. Отметим также другие практически наиболее важные области применения ультразвуковых методов.

В бетонных и железобетонных конструкциях производится:

- определение прочности бетона по корреляционным зависимостям между скоростью распространения ультразвуковых волн и прочностью бетона на сжатие, устанавливаемым путем параллельных ультразвуковых и прочностных испытаний образцов бетона заданного состава и режима изготовления (при контроле вновь изготовляемых конструкций и деталей) или образцов, извлеченных из возведенных сооружений. В случае невозможности отбора образцов из уже эксплуатируемых конструкций ориентировочное определение прочности бетона возможно по тарировочной зависимости;

- контроль однородности бетона в сооружениях;

выявление и исследование дефектов в бетоне сквозным прозвучиванием (возможным и при значительных толщинах бетона - до 10м и более) и путем измерений на поверхности конструкций. О наличии и характере дефектов и повреждений судят при этом по изменениям скорости прохождения ультразвуковых волн в пределах отдельных участков поверхности (так называемый метод годографа, т. е. графика скоростей);

- определение толщины верхнего ослабленного слоя бетона, расположения слоев разной плотности и т.п.

Наличие арматуры в железобетонных конструкциях не мешает применению ультразвуковых методов, если направление прозвучивания не пересекает арматурные стержни и не совпадает с ними.

В металлических конструкциях:

- импульсная дефектоскопия швов сварных соединений в стальных и алюминиевых конструкциях;

- дефектоскопия основного материала;

- толщинометрия (определение толщин защитных металлических покрытий; выявление ослабления сечений коррозией).

В деревянных конструкциях и конструкциях с применением пластмасс:

- проверка физико-механических характеристик.

- проверка качества и дефектоскопия основного материала;

- дефектоскопия клеевых соединений и стыков.

Импульсные звуковые методы

Метод «ударной волны». Он основан на изменении скорости распространения единичных импульсов, возбуждаемых ударом легкого молотка или специальными приспособлениями, например электрического действия, для нанесения небольших ударов заданной силы. Для приема и регистрации сигналов может быть использована та же аппаратура, что и при ультразвуковом импульсном методе.

Этот метод используется для контроля асфальтового и цементного бетонов в дорожных и аэродромных покрытиях и может быть применен также для испытания длинномерных (до 30 м) бетонных и железобетонных элементов.

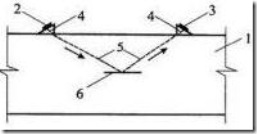

Вибрационный метод. Данный метод основан на использовании колебаний звуковой частоты и применяется при испытаниях образцов бетона (рис. 4).

Рассматриваемый метод полезен при сооружении дорожных и аэродромных покрытий для получения быстрой и надежной информации о ходе технологического процесса и может также быть положен в основу автоматического управления.

При этом о характеристиках материала судят по частотам, соответствующим резкому увеличению измеряемых амплитуд при наступлении явления резонанса (откуда и другое наименование метода - «резонансный»).

Рис.4. Испытание образцов бетона резонансным методом:

а - возбуждение продольных: б и в - изгибных колебаний;

1 - испытуемый образец; 2 - пьезопреобразователи

Метод «бегущей волны». При этом оригинальном методе к регистрирующему прибору, помимо сигналов, воспринимаемых приемным преобразователем, подводятся также сигналы генератора, возбуждающего непрерывные колебания. В результате сложения этих сигналов на экране электронно-лучевой трубки появляются характерные изображения фигур Лиссажу. Меняя частоту в пределах ультразвукового и звукового диапазонов, а также положение и тип приемных преобразователей, можно наблюдать изображения, соответствующие продольным, поперечным и поверхностным волнам и по ним оценивать характеристики материала на разной глубине его нахождения.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Ульяновский строительный колледж

дисциплина: Строительное материаловедение

Неразрушающие методы контроля прочности бетона

выполнил

студент гр. ДА-21

Егоров Андрей

Ульяновск

Введение

метод неразрушающий контроль бетон

Бетон -- строительный материал, искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной и уплотненной смеси вяжущего вещества (цемент или др.), заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки. Смесь этих материалов до затвердевания называют бетонной смесью.

Зерна песка и щебня составляют каменную основу бетона. Цементное тесто, образующееся после затворения бетонной смеси водой, обволакивает зерна песка и щебня, заполняет промежутки между ними и играет вначале роль смазки заполнителей, придающей подвижность (текучесть) бетонной смеси, а впоследствии, затвердевая, связывает зерна заполнителей, образуя искусственный камень -- бетон. Бетон в сочетании со стальной арматурой называют железобетвердения, обеспечивающие получение бетонных конструкций высоких прочности и долговечности.

Бетон как строительный материал применяли еще в глубокой древности. С течением времени использование его в строительстве почти прекратилось, и только с XIX столетия после изобретения новых гидравлических вяжущих, в первую очередь портландцемента, бетон снова стали широко применять для строительства различных инженерных сооружений

Русские ученые уже с конца XIX в. уделяли большое внимание созданию плотного бетона и правильному расчету его состава. Крупный вклад в науку о бетоне внесли военные инженеры, были изложены результаты исследований зависимости прочности бетона от содержания воды, уплотнения бетонной смеси, крупности песка и щебня или гравия. Заслугой советских ученых является создание способов производства зимних бетонных работ и широкое внедрение их в практику.

Крупные успехи имеются также в создании легкого, кислотоупорного и жароупорного бетонов. Технология легких бетонов, разработанная Н.А. Поповым, в настоящее время получила широкое развитие. Все более широко применяют пенобетон и газобетон, обладающие малыми объемной массой и теплопроводностью. Получать бетонную смесь и бетон высокого качества можно только при глубоком знании технологии, умении выбирать материалы необходимого качества и устанавливать их оптимальное соотношение, изыскивать режимы приготовления бетонной смеси, методы ее укладки, уплотнения и условий тоном.

1. Неразрушающий контроль

Неразрушающий контроль -- контроль свойств и параметров объекта, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к использованию и эксплуатации. Неразрушающий контроль особенно важен при создании и эксплуатации жизненно важных изделий, компонентов и конструкций.

При проведении определения прочности бетона с помощью методов неразрушающего контроля необходимо учитывать, что все эти методы являются косвенными. Выделить какой-то один метод нельзя, все они обладают своими достоинствами, недостатками и ограничениями в применении. Поэтому лаборатория оснащена приборами неразрушающего контроля, позволяющими использовать все методы. На начальном этапе существования здания обычно осуществляется контроль соответствия проекту линейных размеров и отсутствия их существенных отклонений от нормативных значений. Для этого применяются линейки, рулетки, нутромеры, скобы, штангенциркули, щупы микроскопы и другой специальный инвентарь. Для замеров отклонений конструкций от вертикали и горизонтали обычно используются нивелиры, теодолиты и поверочные линейки. В существующем здании оценка прочностных показателей конструктивных единиц обычно осуществляется двумя способами. Первый основывается на нагружении конструкции вплоть до ее разрушения, и, таким образом, определяется предельная несущая способность. Однако применение такого метода является, по понятным причинам, экономически нецелесообразным. Гораздо более привлекательны в этом плане неразрушающие методы, которые подразумевают применение для оценки состояния конструкций специальных приборов. В этом случае обработка полученных результатов измерений осуществляется при помощи компьютерных программ, что позволяет получить значительную достоверность конечных характеристик. Наиболее весомым фактором, определяющим метод и средства измерения и контроля, является предельно допустимая погрешность измерений. Так же немаловажно удобство проведения работ, простота обработки результатов. Основой неразрушающих методов являются косвенные характеристики, такие как отпечаток на бетоне; энергия, затраченная на удар; напряжение, приведшее к местному разрушению бетона. Рассмотрим подробнее часто применяемые методы неразрушающего контроля для основных строительных материалов.

2. Методы испытания бетона

Качество бетонных и железобетонных изделий и конструкций в значительной степени зависит от эффективного и действенного контроля прочности и однородности бетона, защитного слоя бетона и расположения арматуры, напряжений в арматуре предварительно напряженных железобетонных конструкций. Для неразрушающего контроля (НК) прочности бетона используются приборы, основанные на методах местных разрушений (отрыв со скалыванием, скалывание ребра, отрыв стальных дисков), ударного воздействия на бетон (ударный импульс, упругий отскок, пластическая деформация) и ультразвукового прозвучивания. При обследовании монолитных конструкций и больших массивов бетона применение ударно-импульсных и ультразвуковых приборов должно сочетаться с испытаниями бетона методами отрыва со скалыванием, скалывания ребра или отбора образцов (кернов). При выборе методов НК и приборов для проведения испытаний бетона пользователь должен знать их особенности и рекомендуемые области применения. Контроль прочности ударными и ультразвуковыми методами ведется в поверхностных слоях бетона (кроме сквозного УЗ-прозвучивания), в связи с чем состояние поверхностного слоя может оказывать существенное влияние на результаты контроля. В случаях воздействия на бетон агрессивных факторов (химических, термических или атмосферных) необходимо выявить толщину поверхностного слоя с нарушенной структурой. Подготовка бетона таких конструкций для испытаний неразрушающими методами заключается в удалении поверхностного слоя на участке контроля и зачистке поверхности наждачным камнем. Прочность бетона в этих случаях необходимо определять преимущественно приборами, основанными на методах местных разрушений, либо путем отбора образцов. При использовании же ударно-импульсных и ультразвуковых приборов контролируемая поверхность должна иметь шероховатость не более Ra 25, а градуировочные характеристики приборов требует уточнения.

Классификация неразрушающих методов контроля бетона

Обзор методов неразрушающего контроля прочности бетона

Одной из основных характеристик бетона является его прочность. В соответствии с действующими нормативными документами контроль прочности бетона может производиться следующими методами.

1. Метод стандартных образцов. Образцы кубической или цилиндрической формы, изготовленные из бетонной смеси, испытывают через 28 суток после изготовления. Образцы устанавливают в пресс и нагружают его непрерывно и равномерно до разрушения образца. Разрушающая нагрузка фиксируется, и затем по ней рассчитывают прочность бетона.

2. Использование выбуренных из конструкции кернов, которые затем испытывают подобно стандартным образцам под прессом.

3. Методы неразрушающего контроля.

Используемые для методов неразрушающего контроля приборы в отечественной технической литературе условно называют «приборы неразрушающего контроля» (ПНК), чаще всего это приборы для толщинометрии и дефектоскопии покрытий и материалов, для определения твердости и прочности материалов, а также ряда других характеристик.

Параметрами, подвергаемыми неразрушающему контролю в бетонах, являются прочность, величина защитного слоя, влажность, морозоустойчивость, влагонепроницаемость. В производстве железобетонных изделий также контролируют натяжение арматуры и величину вибрации при уплотнении бетонной смеси. Но основным контролируемым параметром для бетонов является прочность на сжатие.

При использовании методов неразрушающего контроля для определения прочности бетонов руководствуются следующими стандартами:

ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности»,

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»,

СТО 3655 4501 009 (2007г.) «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

Все методы неразрушающего контроля прочности бетона требуют построения индивидуальных градуировочных (тарировочных) зависимостей по результатам испытаний стандартных образцов-кубов, изготовленных из бетона такого же состава и возраста, что и испытываемый образец. То есть, непосредственно измеряемой величиной в методах неразрушающего контроля является какой-либо физический показатель, связанный с прочностью корреляционной зависимостью. И для установления этой корреляционной зависимости, а, значит, и для определения прочности бетона, предварительно устанавливают градуировочную зависимость между прочностью бетона и косвенной характеристикой.

На точность измерения прочности при измерении неразрушающими методами могут оказывать влияние такие факторы как: тип цемента, состав цемента, тип заполнителя, условия твердения, возраст бетона, влажность и температура поверхности, тип поверхности, карбонизация поверхностного слоя бетона и еще ряд других факторов.

При проведении контроля прочности бетона с помощью неразрушающих методов необходимо учитывать то обстоятельство, что все эти методы являются косвенными.

Выделить какой-то один метод или сказать, что он лучше другого, нельзя. Все они обладают своими достоинствами, недостатками и ограничениями в применении.

1) Методы местных разрушений

Это самые точные из методов неразрушающего контроля прочности, поскольку для них допускается использовать универсальную градуировочную зависимость, в которой изменяются всего два параметра:

1) крупность заполнителя, которую принимают равной 1,0 при крупности менее 50 мм и 1,1 при крупности более 50 мм;

2) тип бетона - тяжелый либо легкий.

Метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра конструкции заключаются в регистрации усилия, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции, либо местного разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства.

Метод отрыва со скалыванием является единственным неразрушающим методом контроля прочности, для которого в стандартах прописаны градуировочные зависимости. Метод отрыва со скалыванием характеризуется наибольшей точностью, но и наибольшей трудоемкостью испытаний, обусловленной необходимостью подготовки шпуров для установки анкера. К недостаткам метода следует отнести также невозможность использования в густоармированных и тонкостенных конструкциях.

Метод отрыва стальных дисков может быть использован при испытании бетона в густо-армированных конструкциях, когда метод отрыва со скалыванием, а нередко и метод скалывания ребра конструкции (с учетом его ограничений) не могут быть использованы. Он точен и менее трудоемок по сравнению с методом отрыва со скалыванием. К недостаткам метода следует отнести необходимость наклеивания дисков за 3-24 часа до момента испытания (в зависимости от применяемого клея).

Метод отрыва стальных дисков заключается в регистрации напряжения, необходимого для местного разрушения бетона при отрыве от него металлического диска, равного усилию отрыва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва бетона на плоскость диска. В настоящее время метод используется крайне редко. Недостатки методов местных разрушений: повышенная трудоемкость; необходимость определения оси арматуры и глубины ее залегания; невозможность использования в густоармированных участках; частично повреждает поверхность конструкции.

Приборы, основанные на методах местных разрушений, применяются в основном в монолитном домостроении и при обследовании конструкций зданий и сооружений.

Наиболее распространенными в России являются приборы серии ПОС.

Таблица 1. Отрыв со скалыванием. Приборы.

Таблица 2. Скалывание ребра. Приборы.

Методы ударного воздействия на бетон

Самый распространенный метод контроля прочности бетона из всех неразрушающих - метод ударного импульса.

Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона.

Приборы, использующие данный метод, отличаются небольшим весом и компактностью, а определение прочности бетона методом ударного импульса является достаточно простой операцией. Результаты измерений выдаются в единицах измерения прочности на сжатие. После соответствующей настройки данные приборы можно использовать для работы с различными строительными материалами. Также с их помощью можно определять класс бетона, производить измерение прочности под различными углами к поверхности объекта, переносить накопленные данные на компьютер.

Погрешности приборов обеспечиваются после уточнения их базовых градуировок в соответствии с требованиями ГОСТ 22690, либо в случае установления пользователем индивидуальных градуировок для конкретного вида бетона (в приборах типа ИПС предусмотрена возможность установления до 20 индивидуальных градуировок).

Ударные импульсы - это ударные волны малой энергии, генерируемые подшипниками качения вследствие соударений и изменений давления в зоне качения этих подшипников в течение всего срока службы подшипников и распространяющиеся в материалах деталей подшипника, подшипникового узла и прилегающих к ним деталей.

Метод ударных импульсов был впервые разработан в 1969 году. С течением времени метод был дополнен и усовершенствован, и в настоящее время он позволяет оценивать условия смазки даже неповрежденных подшипников. Поэтому технический персонал может не только вовремя обнаруживать возникающие повреждения тел и дорожек качения, но и предотвращать само их появление путем поддержания и улучшения условий смазки - самой главной причины выхода из строя подшипников.

На сегодняшний день метод ударных импульсов стал всемирно признанной философией, используемой для обеспечения надежности работы оборудования.

Основные задачи применения метода ударных импульсов:

Получение заблаговременного предупреждения об ухудшении условий смазки подшипников для осуществления своевременной замены смазки по ее фактическому состоянию.

Получение заблаговременного предупреждения об ухудшении условий работы подшипников вследствие различных внешних воздействий для принятия своевременных мер по устранению этих воздействий (например, перегрузки, существенного дисбаланса, несоосности и т.п.)

Получение заблаговременного предупреждения о появлении дефектов подшипников для планирования своевременных замен подшипников

Сведение к минимуму простоев оборудования

Сведение к минимуму рисков отказов оборудования и обеспечение надежности его работы.

Измерения по методу ударных импульсов могут выполняться с помощью ряда переносных диагностических приборов и с помощью стационарных диагностических систем фирмы SPM Instrument наряду со спектральным анализом ударных импульсов Спектр, измерениями интенсивности вибрации по стандартам ISO, спектральным анализом вибрации EVAM® и другими измерительными функциями.

Функциональные возможности и допускаемые параметры настроек метода ударных импульсов в большинстве случаев почти одинаковы для различных приборов и систем, исключая определенную разницу между LR/HR и dBm/dBc. Просим Вас при выборе диагностического оборудования всегда обращать внимание на технические данные конкретных измерительных устройств.

Таблица 3. Метод ударного импульса. Приборы.

Метод упругого отскока заключается в измерении величины обратного отскока ударника при соударении с поверхностью бетона. Типичным представителем приборов для испытаний по этому методу является склерометр Шмидта и его многочисленные аналоги. Метод упругого отскока, как и метод пластической деформации, основан на измерении поверхностной твердости бетона.

Метод упругого отскока заимствован из практики определения твердости металла. Для испытания бетона применяют приборы, называемые склерометрами, представляющие собой пружинные молотки со сферическими штампами. Молоток устроен так, что система пружин допускает свободный отскок ударника после удара по бетону или по стальной пластинке, прижатой к бетону. Прибор снабжен шкалой со стрелкой, фиксирующей путь ударника при его обратном отскоке. Энергия удара прибором должна быть не менее 0,75 Н-м; радиус сферической части на конце ударника - не менее 5 мм. Проверку (тарировку) приборов проводят после каждых 500 ударов.

При проведении испытаний после каждого удара берут отсчет по шкале прибора (с точностью до одного деления) и записывают в журнал. Требования к подготовке участков для испытаний, к расположению и количеству мест удара, а также к экспериментам для построения тарировочных кривых такие же, как в методе пластической деформации.

Таблица 4. Метод упругого отскока. Приборы.

Метод пластической деформации основан на измерении размеров отпечатка, который остался на поверхности бетона после соударения с ней стального шарика. Метод устаревший, но до сих пор его используют из-за дешевизны оборудования. Наиболее широко для таких испытаний используют молоток Кашкарова.

Принцип действия прост. В молоток вставляется металлический стержень определенной прочности, после чего прибором наносят удар по поверхности бетона. С помощью углового масштаба измеряют размеры отпечатков, получившихся на бетоне и стержне. Прочность бетона определяется из соотношения размеров отпечатков (прочность стержня известна).

Приборы для испытания. Приборы, применяемые для испытания методом пластических деформаций, основаны на вдавливании штампа в поверхность бетона путем удара или статического давления заданной силы. Устройства статического давления применяют ограниченно. Приборами ударного действия служат пружинные и ручные молотки со сферическим штампом (шариком) и приборы маятникового типа с дисковым или шариковым штампом. Твердость стали штампов приборов ударного действия должна быть не менее HRC60, шероховатость -- Ra < 0,32 мкм с износом в процессе работы до Ra = 5 мкм диаметр шарика -- не менее 10 мм, толщина диска -- не менее 1 мм, энергия удара должна быть больше или равна 125 Н -см.

Таблица 5. Метод пластической деформации. Приборы.

Ультразвуковой метод

Ультразвуковой метод заключается в регистрации скорости прохождения ультразвуковых волн. По технике проведения испытаний можно выделить сквозное ультразвуковых прозвучивание, когда датчики располагают с разных сторон тестируемого образца, и поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны.

Метод сквозного ультразвукового прозвучивания позволяет, в отличие от всех остальных методов неразрушающего контроля прочности, контролировать прочность не только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона конструкции.

Ультразвуковые приборы могут использоваться не только для контроля прочности бетона, но и для дефектоскопии, контроля качества бетонирования, определения глубины. Скорость распространения ультразвука в бетоне велика, до 4500 м/с.

Градуировочную зависимость между скоростью распространения ультразвука и прочностью бетона на сжатие определяют предварительно для конкретного состава бетона. Это связано с тем, что применение2градуировочных зависимостей для бетонов других или неизвестных составов может привести к ошибкам в определении прочности.

На зависимость «прочность бетона- скорость ультразвука» влияют следующие факторы, колебания которых нужно учитывать при применении ультразвукового метода контроля:

Количество и зерновой состав заполнителя;

Изменение расхода цемента более, чем на 30%;

Способ приготовления бетонной смеси;

Степень уплотнения бетона;

Напряженное состояние бетона.

Ультразвуковой метод позволяет осуществлять массовые испытания изделий любой формы многократно, вести непрерывный контроль нарастания или снижения прочности. Недостатком метода является погрешность при переходе от акустических характеристик к прочностным. Нельзя ультразвуковые приборы использовать для контроля качества высокопрочных бетонов, ультразвуковые приборы нельзя использовать для контроля качества высокопрочных бетонов, т.е. диапазон контролируемых прочностей ограничивается классами В7,5...В35 (10...40 МПа) согласно ГОСТ 17624-87

Метод сквозного ультразвукового прозвучивания позволяет контролировать прочность не только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона конструкции.

Таблица 5. Ультразвуковой метод. Приборы.

3. Современные средства неразрушающего контроля бетонных и железобетонных изделий

В последнее десятилетие отрасль неразрушающего контроля развивается особенно бурно. Появились приборы неразрушающего контроля нового поколения. Это микропроцессорные приборы, которые имеют возможность связи с компьютерами, съема огромного количества характеристик, вывода их на компьютер, распечатки в автоматизированном режиме результатов контроля. Однако такие приборы не выпускаются на территории Беларуси. Известен ряд российских фирм, выпускающих подобную технику. Это НПП "Интерприбор" (Челябинск), СКБ "Стройприбор" (Челябинск), ООО "Звук" (Санкт-Петербург), а также компания "Акустические системы" (Москва). Анализируя еще пять лет назад совместно с НПП РУП "Стройтехнорм" методы неразрушающего контроля и нормативные документы по контролю состояния строительных конструкций, изделий, материалов, БАНКиТД отметила, что основные применяемые методы -- это, во-первых, визуально-измерительный, во-вторых, ультразвуковой, в-третьих, магнитный, в-четвертых, радиографический. Нужно сказать, что сегодня в России очень бурно развивается тепловой метод неразрушающего контроля на основе использования инфракрасного излучения. Метод применяется для оценки энергетического состояния зданий и сооружений, для составления теплотехнического паспорта энергопотерь. В Беларуси этот метод совершенно не развит.

Оценка здания (сооружения) всегда предполагает внешний осмотр с дальнейшим составлением протокола его результатов. При этом применяются в лучшем случае лупы различной степени увеличения.

Следует сказать, что сегодняшний уровень развития оптики позволяет множеству фирм предлагать свою аналитическую технику. Так, специалистами Белорусско-российского университета (Могилев) разрабатываются эндоскопы (как жесткие, так и гибкие), а также программное обеспечение для расшифровки результатов. Все это можно успешно применять в строительстве. Речь идет в первую очередь о контроле состояния несущих конструкций, в частности, об установлении наличия пустот. Всевозможные модификации эндоскопов предлагает и фирма "Энтекс", с которой сегодня сотрудничает БАНКиТД.

Что же касается ультразвуковых методов контроля, то сегодня приборы, работа которых на них основывается, можно подразделить на 4 класса. Это измерители времени распространения ультразвуковых колебаний, устройства прозвучивания с осциллографическими индикаторами, приборы, использующие эхоимпульсный метод, а также всевозможные томографы. Конечно, самое большое распространение получили приборы трех первых групп.

Компания "Акустические системы" создана на базе Института инфраскопии и спектроскопии. Предлагаемый, в частности, ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А12-20 включает электронный блок, а также решетки, собирающие сигналы с объектов контроля. Прибор применяется на предприятиях по производству сборного железобетона, определяет прочность бетона, устанавливает наличие инородных включений и пустот, измеряет толщину железобетонных конструкций, а кроме того, исследует внутреннюю структуру различных материалов.

Еще одно предложение компании -- ультразвуковой тестер УК 14-01. Прибор также применяется для контроля прочности бетона, а также определения скорости распространения в нем ультразвуковых колебаний. По этим параметрам можно судить о физико-механических характеристиках бетона. В чем особенность УК 14-01? Как правило, бывает необходимо, используя ту или иную контактную жидкость, организовывать акустический контакт. В данном же случае применен сухой точечный контакт преобразователя с поверхностью объекта контроля.

Компания "Интерприбор" предлагает ряд приборов на единой конструктивной платформе. В первую очередь это приборы "Оникс" (несколько модификаций). Их функция -- контроль прочности, плотности и однородности материалов. "Оникс" -- это малогабаритный микропроцессорный прибор, внутрь которого зашито все его программное обеспечение; вся настройка легко осуществляется ручками на передней панели. Используется для контроля качества легких бетонов и композитных материалов.

Микропроцессорные приборы "Пульсар" той же фирмы определяют прочность и модуль упругости твердых материалов. А приборы "Поиск" (2.3 и 2.4) служат для определения толщины защитного слоя и расположения (а также диаметра арматуры). В их составе -- те же преобразователь и электронный блок.

ПО "Интроскоп" (Кишинев) всегда традиционно выпускало приборы контроля натяжения арматуры УК 23 ПР. Но теперь данное предприятие выпускает также ультразвуковые приборы УК 14 ПМ контроля прочности бетона и определения наличия в нем пустот.

СКБ "Стройприбор" выпускает следующие приборы неразрушающего контроля: измерители прочности бетона методом ударного импульса ИПФ-МГ4, измерители прочности бетона методом отрыва со скалыванием, а также приборы для измерения толщины защитного слоя и определения расположения арматуры в железобетонных конструкциях ИПА-МГ4.

Известно, что сегодня для контроля состояния бетонных и железобетонных конструкций широко применяются также средства и методы вибродиагностики. Однако следует отметить, что такого широкого распространения, как вышеперечисленные, они все же пока не получили. Например, той же компанией "Интерприбор" выпускается виброанализатор "Вибран-1", который используется для контроля механических напряжений в арматуре и параметров виброколебаний различных объектов.

В свое время, будучи головной организацией в сфере испытаний средств неразрушающего контроля, БАНКиТД совместно с фирмой "Звук" испытывала выпускаемый ею прибор "Звук-203". В основе работы этого прибора -- возбуждение в объекте контроля частот собственных колебаний при соударении с ним. Он регистрирует частоты, возбуждаемые ударным импульсом и регистрирует скорость распространения ультразвуковых колебаний, которая, в свою очередь, зависит от прочности бетона. Тогда, года три назад, в качестве объектов контроля была выбрана выпускаемая одним из минских предприятий тротуарная плитка. А в прошлом году прибор был опробован в лаборатории модифицированного бетона (БНТУ). В обоих случаях были получены позитивные результаты.

Что же касается вышеупомянутого тепловидения, широко используемого в целях контроля объектов стройиндустрии, то едва ли не самые лучшие приборы в СНГ выпускает московская компания "Ирпис". Возможно, в конце 2004 г. либо в начале 2005 г. БАНКиТД проведет для специалистов стройиндустрии Беларуси семинар по тепловым методам контроля объектов стройиндустрии.

Чем объяснить то, что в строительной отрасли Беларуси сдерживается применение приборов неразрушающего контроля? Во-первых, отсутствием нормативных документов на методы контроля. ГОСТ 22960-88 был принят в 1988 г. С тех пор на рынке появилось немало новой контрольно-измерительной техники, в том числе и вышеназванной. Но стандарт не отреагировал на это появлением каких-либо изменений, так или иначе отражающих возможности приборов нового поколения. Во-вторых, отсутствием рекомендаций по применению приборов контроля строительных объектов и конструкций с помощью новых приборов (есть надежда, что в каком-то виде такие рекомендации скоро появятся в строительной отрасли Беларуси). В-третьих, отсутствием метрологического обеспечения на территории Беларуси приборов, предлагаемых сегодня на рынке. Все они выпускаются за пределами Беларуси. И очень часто методики поверки этих приборов не проходят через Госстандарт Беларуси: Госстандарт вынужден менять их, так как в Беларуси и России сегодня используется разное поверочное оборудование (во всяком случае, в области неразрушающего контроля). Поэтому процесс признания результатов государственных испытаний и внесения в реестр приборов, выпущенных на территории России и других стран СНГ, надолго затягивается.

Есть нормативный документ, в соответствии с которым признаются результаты испытаний и утверждаются типы средств измерений. Это "Правила межгосударственной стандартизации" ПМГ 06-2001. Уже больше года БАНКиТД работает над внесением в реестр прибора УК 14-01. И вот, наконец, он туда внесен (пока что только он). Сегодня с УК 14-01 работают специалисты лаборатории модифицированного бетона БНТУ, набирая необходимую статистику, с тем чтобы разработать рекомендации по применению этого прибора.

И четвертый, весьма немаловажный вопрос, который, в частности, ставился на повестку дня прошедшего в Санкт-Петербурге круглого стола, посвященного сертификации персонала, работающего в области неразрушающего контроля. Это проблема отсутствия в строительной отрасли сертифицированных специалистов, способных грамотно и достоверно осуществлять необходимый контроль и оценивать его результаты. Да, в отрасли есть система оценки квалификации специалистов. Но сегодня в Беларуси действует ГОСТ 30.489-97, разработанный на базе евронорм. Все специалисты по неразрушающему контролю должны проходить сертификацию в соответствии с этим стандартом.

На сегодняшний день орган, работающий под руководством БАНКиТД, сертифицировал около 3,5 тыс. специалистов (в том числе и из стран Балтии). К сожалению, среди них в основном специалисты в области энергетики, химии, нефтехимии, и буквально единицы представляют стройиндустрию. А ведь проблема контроля качества бетона и железобетона имеет много аспектов. Неграмотный же контроль ведет просто-напросто к дискредитации и используемой методики, и применяемого прибора. Светланой Попоудиной разработана программа обучения различным методам неразрушающего контроля, которая была рассмотрена в НПП РУП "Стройтехнорм". И видится необходимость создания в строительной отрасли учебных центров, где специалисты обучались бы методам неразрушающего контроля с последующей сертификацией по ГОСТ 30.489-97. Существующая версия этого стандарта доживает последние месяцы. На смену ей идет новая -- СТБ ЕН 473-2005. Ее-то и следует иметь в виду при подготовке специалистов.

4. Особенности применения новых приборов неразрушающего контроля прочности бетона

В последние годы отмечается значительный рост производства и применения средств неразрушающего контроля строительной продукции. Динамика развития НК обусловлена расширением сферы его применения и постоянно растущими потребностями отрасли.

Преимущества неразрушающего контроля, обусловленные его высокой производительностью, становятся очевидными при обследовании зданий и сооружений, когда неизвестны характеристики бетона и арматуры, а объемы контроля значительны.

Для оценки состояния конструкций зданий и сооружений необходим всесторонний анализ факторов, влияющих на их эксплуатационные характеристики - прочность бетона, защитный слой и диаметр арматуры, теплопроводность и влажность бетона, адгезия защитных и облицовочных покрытий, морозостойкость и водонепроницаемость бетона и др.

Однако при всем многообразии контролируемых параметров контроль прочности бетона занимает особое место, поскольку при оценке состояния конструкции определяющим фактором является соответствие фактической прочности бетона проектным требованиям.

Для неразрушающего контроля прочности бетона используются приборы, основанные на методах местных разрушений (отрыв со скалыванием, скалывание ребра, отрыв стальных дисков), ударного воздействия на бетон (ударный импульс, упругий отскок, пластическая деформация) и ультразвукового прозвучивания.

При обследовании монолитных конструкций и больших массивов бетона применение ударно-импульсных и ультразвуковых приборов должно сочетаться с испытаниями бетона методами отбора образцов (кернов) , отрыва со скалыванием или скалывания ребра с определением коэффициента совпадения Кс градуировочных зависимостей.

Достоверность НК прочности бетона зависит от ряда факторов:

Наличия программы и методики проведения испытаний, включающей выбор участков испытаний, их количества, учет состояния поверхности, возраста, условий твердения бетона;

Оптимального выбора метода (методов) контроля и приборов, обеспечивающих НК в соответствии с программой испытаний;

Правильного подхода к определению класса бетона с учетом изменчивости прочности бетона конструкции (группы конструкций) ;

Уточнения градуировочных характеристик применяемых приборов и наличия метрологического обеспечения.

Правильность учета перечисленных факторов и дальнейшей оценки результатов НК зависят от квалификации персонала, осуществляющего НК. Можно иметь качественные результаты испытаний бетона отдельных участков или конструкций, но при недостаточном объеме контроля определение коэффициента вариации прочности и, соответственно, класса бетона окажется ошибочным.

Наиболее сложными для контроля бетона конструкций являются случаи воздействия на него агрессивных факторов: химических (соли, кислоты, масла и др.), термических (высокие температуры, замораживание в раннем возрасте, либо переменное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии), атмосферных (карбонизация поверхностного слоя).

Эти факторы воздействуют, в первую очередь, на поверхностные слои бетона, в связи с чем, при обследовании необходимо визуально, простукиванием, либо смачиванием раствором фенолфталеина (случаи карбонизации бетона), выявить поверхностный слой с нарушенной структурой.

Подготовка бетона таких конструкций для испытаний неразрушающими методами заключается в удалении поверхностного слоя на участке контроля, и зачистке поверхности наждачным камнем. Прочность бетона конструкций в этих случаях необходимо определять преимущественно приборами, основанными на методах местных разрушений, либо путем отбора образцов. При использовании же ударно-импульсных и ультразвуковых приборов контролируемая поверхность должна иметь шероховатость не более Ra 25, а градуировочные характеристики приборов уточнены в соответствии с Приложением 9 .

При выборе методов НК и приборов для проведения испытаний бетона пользователь должен знать их особенности и рекомендуемые области применения.

Достаточно полно методы НК классифицированы Б.Г. Скрамтаевым и М.Ю. Лещинским , в их работах даны рекомендации по выбору методов и средств НК в зависимости от вида контролируемого изделия и условий его эксплуатации.

Однако современная приборная база НК существенно отличается от рекомендуемой авторами. С начала 90-х годов прошлого столетия активно ведется разработка и производство приборов НК нового поколения с применением электроники и микропроцессорной техники, наращиваются их функциональные возможности, методики же контроля, разработанные авторами ГОСТ 22690 не претерпели существенных изменений и остаются основой развития средств НК в отрасли.

Особого внимания заслуживают методы отрыва со скалыванием, скалывания ребра и отрыва стальных дисков, которые часто называют методами местных разрушений. Эти методы характеризуются большей точностью по сравнению с другими методами неразрушающего контроля.

Метод отрыва со скалыванием характеризуется наибольшей точностью, но и наибольшей трудоемкостью испытаний, обусловленной необходимостью подготовки шпуров для установки анкера. К недостаткам метода следует отнести также невозможность использования в густоармированных и тонкостенных конструкциях.

Метод отрыва стальных дисков может быть использован при испытании бетона в густоармированных конструкциях, когда метод отрыва со скалыванием, а нередко и метод скалывания ребра конструкции (с учетом его ограничений) не могут быть использованы. Он точен и менее трудоемок по сравнению с методом отрыва со скалыванием. К недостаткам метода следует отнести необходимость наклеивания дисков за 3-24 часа до момента испытания (в зависимости от применяемого клея).

Метод скалывания ребра конструкции используется главным образом для контроля линейных элементов (сваи, колонны, ригели, балки, перемычки и т.п.). В отличие от методов отрыва и отрыва со скалыванием, он не требует подготовительных работ. Однако при защитном слое менее 20мм и повреждениях защитного слоя метод неприменим.

Заключение

Бетон -- один из важнейших строительных материалов, применяемый во всех областях современного строительства. Разнообразием свойств бетона, получаемых путем использования соответствующего качества вяжущих и каменных материалов и применения специальных методов механической и физико-химической обработки. Легкостью механической обработки бетонной смеси, обладающей пластичностью и позволяющей без значительных затрат труда изготовлять самые разнообразные по форме и размерам долговечные строительные конструкции. Возможностью полной механизации бетонных работ; экономичностью бетона (80--90% его объема составляют заполнители из местных каменных материалов). Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с обеспечением эксплуатационной надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и сооружений. Объем проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевооружения и реконструкции производственных зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. Особенно важно проведение обследований при реконструкции старых зданий и сооружений, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необходимостью учета современных норм проектирований зданий. В процессе эксплуатации зданий вследствие различных причин происходят физический износ строительных конструкций, снижение и потери их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходимо проведение их обследования с целью выявления причин преждевременного износа понижения их несущей способности.

При обследовании зданий и сооружений применяется лучшее оборудование и приборы, внесенные в Госреестр средств измерения РФ.

Обследование выполняются в соответствии с СП13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Литература

1. ГОСТ 10180. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

2. ГОСТ 22690. Бетоны. Определение прочности бетона методами неразрушающего контроля.

3. ГОСТ 28570. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции.

4. Скрамтаев Б.Г., Лещинский М.Ю. Испытание прочности бетона. М., 1964, с.144-150.

5. Коревицкая М.Г. Неразрушающие методы контроля качества железобетонных конструкций. М., 1989.

6. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

7. Лещинский М.Ю. Испытание бетона. М., 1980, с.135-146.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Осуществление контроля качества производства бетонных и железобетонных изделий отделом технического контроля лаборатории. Определение коэффициента вариации прочности бетона. Состав тяжёлого бетона. Уменьшение расхода цемента до определённых значений.

реферат , добавлен 18.12.2010

Определение характеристики однородности прочности бетона по всем партиям, статистический расчет коэффициента его вариации и состава. Назначение среднего уровня прочности бетона и других статистических характеристик на следующий контролируемый период.

курсовая работа , добавлен 29.05.2014

Железобетон, как композиционный строительный материал. Принципы проектирования железобетонных конструкций. Методы контроля прочности бетона сооружений. Специфика обследования состояния железобетонных конструкций в условиях агрессивного воздействия воды.

курсовая работа , добавлен 22.01.2012

Изучение порядка определения требуемой прочности и расчет состава тяжелого бетона. Построение графика зависимости коэффициента прочности бетона и расхода цемента. Исследование структуры бетонной смеси и её подвижности, температурных трансформаций бетона.

курсовая работа , добавлен 28.07.2013

Характеристика деятельности производственно-строительной компании ООО "Мегалит". Ультразвуковой и разрушающий методы испытания качества бетона. Поверка выбранных средств измерения и проведение оценки показателей качества бетона при его производстве.

курсовая работа , добавлен 19.02.2014

Развитие производства бетона и железобетона. Методы переработки железобетонных и бетонных изделий. Анализ гранулометрических характеристик продуктов электрического взрыва проводников из разных металлов. Проблема утилизации железобетонных конструкций.

дипломная работа , добавлен 26.08.2010

Понятие и назначение железобетонных изделий, их классификация по различным признакам. Правила выбора марки цемента в зависимости от прочности бетона. Виды добавок в бетон и условия их применения. Проектирование состава бетона и оценка его качества.

курсовая работа , добавлен 18.08.2010

Классификация бетона по маркам и прочности. Сырьевые материалы для приготовления бетонов. Суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов. Проектирование, подбор и расчет состава бетона с химической добавкой. Значения характеристик заполнителей бетона.

курсовая работа , добавлен 13.03.2013

Характеристика свойств гипсоцементно-пуццолановых вяжущих веществ, щебеня, гравия, монтажных петлей панели и портландцемента. Методы определения прочности, средней плотности и отпускной влажности бетона по ГОСТ. Оценка качества готовой продукции.

курсовая работа , добавлен 08.05.2012

Определение и краткая история высокопрочного бетона. Общие положения технологии производства бетонов: значение качества цемента, заполнителей, наполнителей и воды. Основные характеристики структурных элементов бетона. Способы повышения его прочности.

Бетон - искусственный материал, полученный в результате твердения смеси из песка, щебня, цемента и воды, составленной в определенной пропорции. В некоторых случаях в состав бетона вводят дополнительные материалы, называемые добавками.

Прочность - свойство материала воспринимать, не разрушаясь внешние механические нагрузки и воздействия (сжатие, растяжение, сдвиг и др.). Предел прочности - максимальное значение механической нагрузки, приведенной к единице площади рабочего сечения, при достижении которой материал разрушается.

Методы неразрушающего контроля опред-я прочности бетона:

1. Методы местных разрушений:

· Отрыв со скалыванием

· Скалывание ребра

· Отрыв стальных дисков

2. Методы ударного воздействия:

· Ударный импульс

· Упругий отскок

· Пластическая деформация

3. Ультразвуковые методы.

Метод пластической деформации основан на измерении размеров отпечатка, который остался на поверхности бетона после соударения с ней стального шарика. Метод устаревший, но до сих пор его используют из-за дешевизны оборудования.

Метод упругого отскока заключается в измерении величины обратного отскока ударника при соударении с поверхностью бетона. Метод упругого отскока, как и метод пластической деформации, основан на измерении поверхностной твердости бетона.

Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона.

Метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра конструкции заключается в регистрации усилия, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции, либо местного разрушения бетона при вырывании из него анкерного устройства. К недостаткам этого метода следует отнести его высокую трудоемкость и невозможность его использования в густоармированных участках, а также то, что он частично повреждает поверхность конструкции.

Метод отрыва стальных дисков заключается в регистрации напряжения, необходимого для местного разрушения бетона при отрыве от него металлического диска, равного усилию отрыва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва бетона на плоскость диска. Сейчас метод используется крайне редко

Ультразвуковой метод заключается в регистрации скорости прохождения УЗ-волн. По технике проведения испытаний можно выделить сквозное УЗ-прозвучивание, когда датчики рас- полагают с разных сторон тестируемого образца, и поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны. Метод сквозного УЗ-прозвучивания позволяет, в отличие от всех остальных методов НК прочности, контролировать прочность не только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона конструкции.